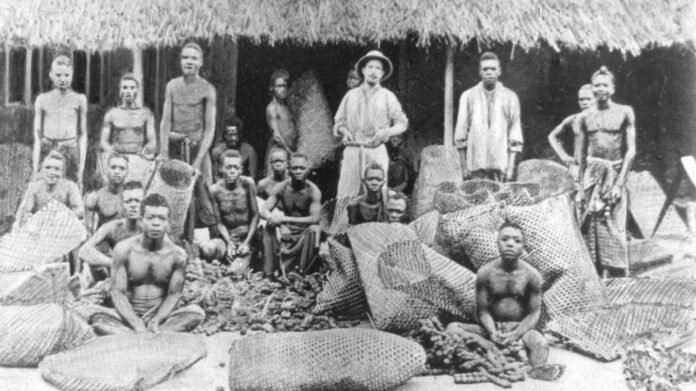

Ah, la décolonisation… Ce grand tour de passe-passe historique où l’on nous a fait croire que les peuples s’émancipaient alors qu’ils changeaient simplement de geôlier. On a ôté l’uniforme du colonisateur, repeint les façades, chanté l’hymne de l’indépendance… mais dans les coulisses, les ficelles du pouvoir étaient toujours tirées par les mêmes mains, juste un peu plus discrètes, un peu plus civilisées.

« Les colonies n’ont été qu’une gigantesque escroquerie » , disait Aimé Césaire. Mais l’escroquerie ne s’est pas arrêtée avec les indépendances proclamées à la hâte dans les années 60. Elle s’est simplement raffinée, peaufinée, adaptée à une époque où l’exploitation devait se draper des oripeaux de la modernité et du partenariat.

Le bal des dupes : des indépendances sous tutelle

La mise en scène est impeccable. À partir des années 1950, sous la pression des mouvements indépendantistes, la France comprend qu’elle ne pourra pas maintenir éternellement son empire par la seule force brute. Il faut donc sauver l’essentiel : non pas les colonies elles-mêmes, mais les richesses qu’elles se procurent. De Gaulle et Foccart (l’architecte de la Françafrique) orchestrent alors une décolonisation contrôlée, où les nouveaux États restent solidement arrimés à l’ancienne métropole.

Les indépendances sont donc signées, mais assorties de « accords de coopération » dont le contenu, souvent secret, garantit à la France un accès privilégié aux ressources naturelles, un droit de regard sur les politiques économiques et une influence militaire directe. Au passage, des dirigeants trop remuants, comme Sylvanus Olympio au Togo (assassiné en 1963) ou Thomas Sankara au Burkina Faso (assassiné en 1987) , sont éliminés au profit de dirigeants plus « compatibles » avec les intérêts français.

Et aujourd’hui ? L’histoire continue. Quand un président africain sort du rang, l’ancienne puissance coloniale ne manque pas d’outils pour lui rappeler qui tient les rêves : pressions économiques, coupures d’aides, menaces diplomatiques et, parfois, comme on l’a vu au Mali ou au Niger récemment, des interventions militaires déguisées en missions de stabilisation.

Le Franc CFA : les chaînes invisibles de la dépendance

Si la domination coloniale s’est obligatoirement retirée, elle a laissé derrière elle un instrument redoutable : le Franc CFA , cette monnaie imposée par la France à 14 pays africains, garantissant que leurs économies restent sous son contrôle. Créé en 1945, ce système monétaire oblige les pays concernés à déposer 50 % de leurs réserves de change au Trésor français , tout en limitant leur souveraineté budgétaire.

« Donnez-moi le contrôle de la monnaie d’une nation, et je me moque de qui fait ses lois », disait le banquier Mayer Amschel Rothschild. Paris a bien compris cette maxime : en contrôlant la monnaie de ses ex-colonies, la France garde une mainmise invisible mais redoutable sur leur développement économique.

Bien sûr, les défenseurs du Franc CFA nous expliqueront qu’il apporte « stabilité » et « crédibilité ». Une stabilité si grande que la plupart des pays concernés figurent encore parmi les plus pauvres du monde, et une crédibilité si forte que leurs économies restent dépendantes des fluctuations décidées à Paris.

Démocratie de façade et coups d’État sur commande

Bien sûr, nous dit-on, ces pays sont indépendants. Ils organisent des élections, disposent d’assemblées, prennent des décisions souveraines. Mais à bien y regarder, ces démocraties ont surtout des airs de franchises où le véritable menu est dicté ailleurs.

En 1990, François Mitterrand déclare lors du sommet de La Baule que l’aide au développement sera conditionnée à l’adoption du multipartisme . Soudain, une vague de « démocratisation » balaie l’Afrique francophone… mais elle se limite souvent à un simple changement de vitrine. Derrière les urnes, le système reste verrouillé par des élites qui doivent leur survie politique à leur docilité envers Paris.

Et lorsque certains régimes deviennent trop incontrôlables, l’histoire se répète : coups d’État fomentés en coulisses, « aides » militaires généreusement proposées pour « restaurer la stabilité », ou campagnes médiatiques pour discréditer les dirigeants jugés trop indépendants. Kadhafi en Libye (2011), Laurent Gbagbo en Côte d’Ivoire (2011), Alpha Condé en Guinée (2021) … Autant d’exemples où le soutien ou l’abandon de la France a joué un rôle clé dans la chute des dirigeants en place.

Colonisation 2.0 : plus fine, plus efficace

Autrefois, on imposait sa loi par la force ; aujourd’hui, on la fait passer par la dette, le droit international et les accords commerciaux inégaux. L’ingérence est devenue une science, un art maîtrisé avec subtilité. On ne vient plus avec des troupes, mais avec des ONG, des traités de libre-échange, des médias bien rodés pour expliquer que si ces pays n’avancent pas, c’est par leur propre incapacité. Après tout, n’ont-ils pas eu leur indépendance ?

« Il n’y a pas d’amis en politique, il n’y a que des intérêts », disait Charles de Gaulle. Les dirigeants africains qui l’ont oublié l’ont appris à leurs dépens. Et tant que ce rapport de force perdure, tant que l’Afrique continue d’être perçue comme une réserve de matières premières et un marché captif plutôt qu’un partenaire à part entière, la mascarade de l’indépendance continue.

Alors, jusqu’à quand ?

Les temps changent. Une nouvelle génération, connectée, éduquée, de plus en plus rétive aux anciens schémas, commence à poser les vraies questions. Pourquoi l’Afrique, si riche en ressources, reste-t-elle si pauvre ? Pourquoi les dirigeants africains continuent-ils d’aller chercher validation et légitimité à l’Élysée ? Pourquoi, après plus de 60 ans d’indépendance, les bases militaires françaises sont-elles toujours si nombreuses sur le continent ?

En attendant, le bal continue, les masques changent, mais le jeu reste le même. À moins que, cette fois, les spectateurs n’étaient plus envie d’être dupes.

« Chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. » Frantz Fanon

Dr A. Boumezrag