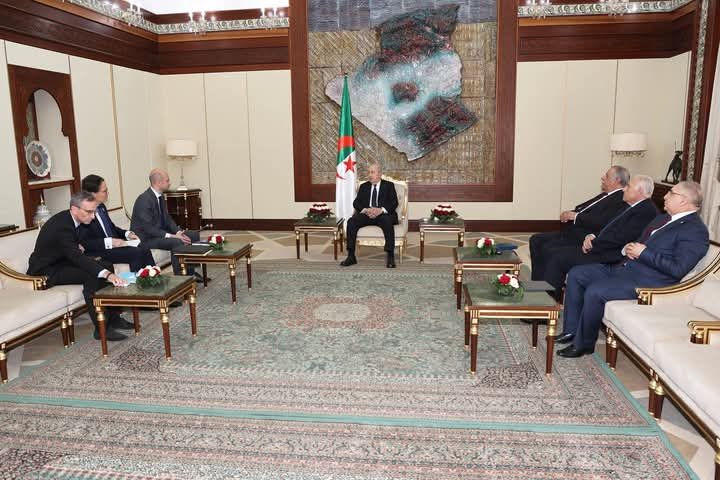

Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a annoncé en grande pompe, lors de sa visite à Alger dimanche, la « nouvelle phase » censée redynamiser les relations entre la France et l’Algérie après huit mois de tensions qui ont failli mener à une rupture totale. Mais derrière ces déclarations optimistes, difficile de ne pas y voir une tentative désespérée de rétablir une situation qui aurait pu, selon certains, être évitée.

« Avec le président Abdelmadjid Tebboune, nous avons exprimé la volonté partagée de tourner la page, d’entamer une nouvelle phase et de reconstruire un partenariat d’égal à égal, serein et apaisé », a déclaré Barrot. Pourtant, ces mots, qui résonnent comme des vœux pieux, semblent dénoter plus un besoin de normaliser les relations qu’un véritable changement de fond. Après tout, les tensions récentes, qui ont marqué une période inédite dans l’histoire diplomatique des deux pays, n’ont en rien favorisé les intérêts ni des Algériens ni des Français. Mais est-ce réellement la faute des deux nations, ou plutôt des gesticulations diplomatiques qui n’ont pas su anticiper les frictions ?

Lors de sa visite, M. Barrot a évoqué la « réactivation de l’ensemble des mécanismes de coopération » et la « reprise de relations normales », comme si ces termes suffisaient à effacer une crise où plusieurs sujets épineux demeurent sur la table. Un retour à la « normalité » semble effectivement être le mot d’ordre, mais peut-on vraiment parler de normalité lorsque des questions comme la coopération sécuritaire sur le Sahel, les expulsions de ressortissants et les difficultés économiques de milliers d’entreprises françaises en Algérie continuent de planer comme des épées de Damoclès ?

La coopération sécuritaire et les échanges sur des questions régionales cruciales telles que le Sahel sont nécessaires, certes, mais elles révèlent surtout un manque d’anticipation dans les discussions antérieures, où la France et l’Algérie semblaient se retrouver régulièrement dans une position de faiblesse mutuelle. La question des visas et réadmissions, traitée dans un « cadre normal » et selon « des procédures existantes », ressemble à un compromis de circonstance, sans réelle vision d’avenir.

Quant aux difficultés économiques que rencontrent les entreprises françaises en Algérie, notamment dans des secteurs stratégiques comme l’agroalimentaire et l’automobile, la promesse d’une « nouvelle impulsion » ne semble rien de plus qu’un vague engagement, un sursaut dont les effets risquent de se faire attendre longtemps.

Enfin, l’évocation de Boualem Sansal et de son appel à un geste d’humanité en faveur de l’écrivain algérien condamné à cinq ans de prison pour des motifs très discutables apparaît comme une tentative de la part de la France de se placer en défenseur des droits humains. Toutefois, ce geste humanitaire, bien que louable, risque de se perdre dans les méandres de la politique de réconciliation, noyé dans des priorités bien moins altruistes.

La conclusion, tirée par certains observateurs est qu’il n’y a ni véritable victoire à célébrer, ni rupture à déplorer : les relations franco-algériennes reprennent leur cours, sous une forme diplomatique aseptisée, mais sans réelle capacité à affronter les défis structurels qui demeurent intacts. Car derrière les déclarations pleines de bonnes intentions, il y a des réalités structurelles au régime algérien notamment. Les forces d’inertie particulièrement contradictoires qui dirigent le pays ne veulent pas d’ouverture ni de changement de perspective.

ADN News