L’histoire franco-algérienne est une blessure ouverte qui refuse de cicatriser. À chaque fois qu’elle semble s’apaiser, elle est ravivée par un discours, un événement, une crise. Deux guerres s’y superposent : la guerre des mémoires, qui oppose deux récits inconciliables sur le passé colonial et la guerre d’indépendance ; et la guerre des rentes, qui structure les rapports économiques et énergétiques entre les deux pays depuis 1962.

Ces deux fronts, bien que différents, s’entrelacent en une relation d’amour-haine, où dépendance et ressentiment cohabitent, rendant toute réconciliation illusoire.

La guerre des mémoires : l’histoire en otage

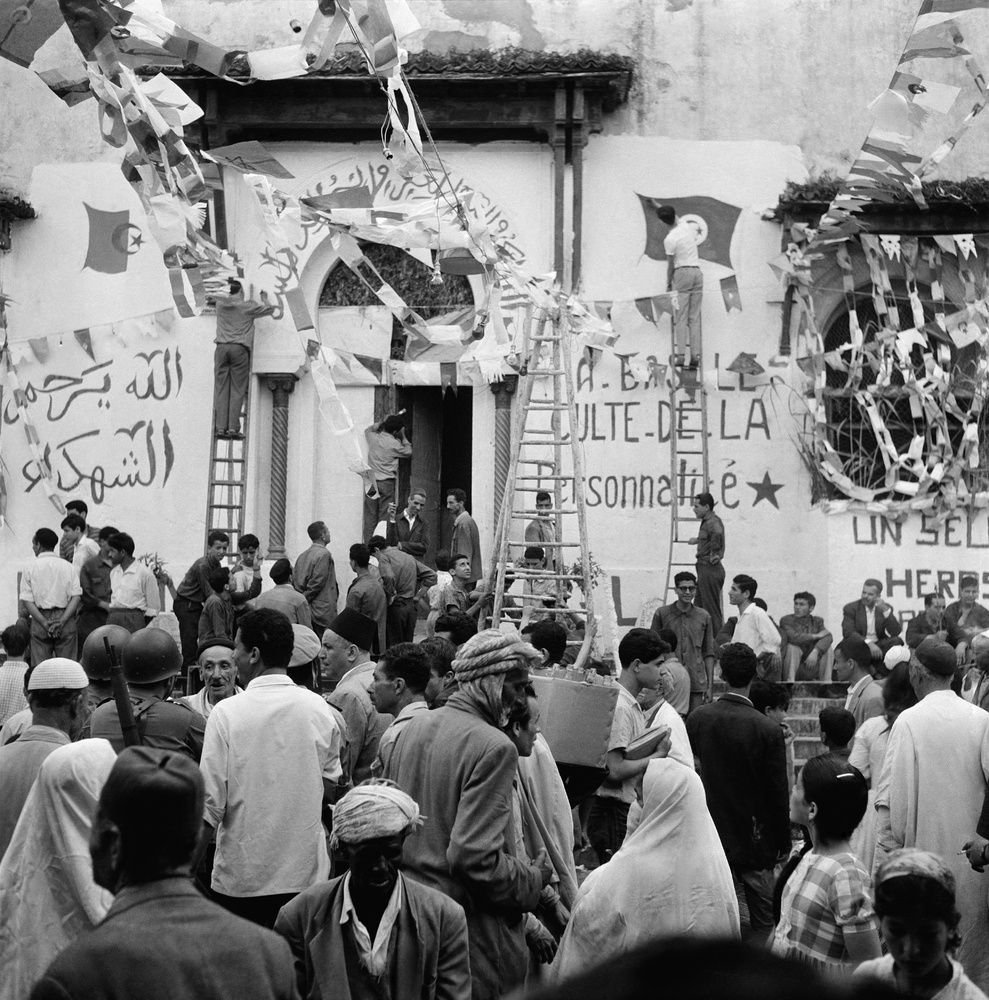

D’un côté comme de l’autre, la mémoire de la colonisation et de la guerre d’Algérie n’a jamais été totalement assumée. La France a longtemps préféré l’amnésie à l’introspection, minimisant les exactions du colonialisme, hésitant à qualifier officiellement la guerre d’Algérie comme telle jusqu’en 1999, et évitant de reconnaître les crimes commis. La torture, les massacres, les répressions sanglantes comme celles du 17 octobre 1961 à Paris ou du 8 mai 1945 à Sétif, restent des plaies béantes dans la mémoire algérienne.

Du côté algérien, la guerre de libération a été sacralisée et instrumentalisée par le régime comme un mythe fondateur, une légitimité politique inattaquable. Le Front de Libération Nationale (FLN), qui a monopolisé le pouvoir depuis 1962, s’est posé en gardien de cette mémoire, réduisant l’histoire à un récit officiel où toute remise en question est vue comme une trahison.

En 2005, la France a failli adopter une loi vantant les aspects « positifs » de la colonisation, provoquant un tollé en Algérie.

En 2017, Emmanuel Macron qualifiait la colonisation de « crime contre l’humanité », avant d’adopter une posture plus nuancée une fois élu, pour ne pas froisser une partie de l’électorat français attaché à l’« Algérie française ».

En 2021, le rapport Stora, censé apaiser les tensions mémorielles, a été mal reçu des deux côtés : jugé insuffisant en Algérie, il a aussi réveillé en France les nostalgies coloniales et les crispations identitaires.

La guerre des mémoires, c’est aussi la bataille autour de l’immigration. La présence en France de millions de citoyens d’origine algérienne est le prolongement d’une histoire commune que ni la France ni l’Algérie n’assument pleinement. L’Algérie voit en ces Franco-Algériens un prolongement de son influence, tandis que la France les perçoit tantôt comme une richesse, tantôt comme un problème, selon l’agenda politique du moment.

La guerre des rentes : une indépendance sous perfusion

Si la guerre des mémoires repose sur le passé, la guerre des rentes repose sur une dépendance économique toujours d’actualité. L’Algérie, malgré son indépendance, est restée piégée dans un modèle économique rentier, héritier du système colonial.

Dès 1956, en pleine guerre d’Algérie, le pétrole du Sahara devient un enjeu stratégique. La France comprend que son avenir énergétique dépend de ces hydrocarbures et tente, même après l’indépendance, de garder la mainmise sur leur exploitation. Les accords d’Évian (1962) garantissent à la France un accès privilégié aux ressources algériennes pendant plusieurs années. En 1971, sous Houari Boumédiène, l’Algérie nationalise son pétrole et son gaz, ce qui est perçu comme une seconde indépendance. Pourtant, cette souveraineté économique est restée une illusion.

Le modèle économique algérien repose entièrement sur la rente pétrolière et gazière, représentant plus de 95 % des exportations et une part écrasante du budget de l’État. Une dépendance qui rend le pays vulnérable aux fluctuations des prix du baril et qui perpétue une économie de prédation plutôt que de production.

La France, elle, est restée un acteur clé dans cette équation. À travers des multinationales comme Total, elle a conservé des intérêts stratégiques en Algérie. Et à travers l’Union Européenne, elle fait pression pour assurer la continuité des flux énergétiques en sa faveur. Les gazoducs reliant l’Algérie à l’Europe (via l’Espagne et l’Italie) sont devenus des infrastructures essentielles dans la nouvelle donne géopolitique, notamment avec la crise énergétique liée à la guerre en Ukraine.

Mais cette rente ne profite pas au peuple algérien. Elle a surtout permis à un système oligarchique et militaire de se maintenir au pouvoir. En échange de cette manne, l’État algérien a évité toute réforme structurelle, achetant la paix sociale par des subventions et des emplois fictifs, au détriment d’un développement durable et diversifié.

Les flux migratoires et énergétiques : une relation sous perfusion

Les relations franco-algériennes sont façonnées par deux flux majeurs : les migrations et l’énergie. Ces deux dynamiques, bien que différentes, sont les deux faces d’une même médaille, illustrant la dépendance mutuelle entre les deux pays.

La main-d’œuvre algérienne a été une composante essentielle de la reconstruction de la France après la Seconde Guerre mondiale. Aujourd’hui encore, la diaspora algérienne en France représente un atout économique et social, même si elle reste l’objet de tensions politiques et identitaires. L’Algérie, de son côté, voit ces expatriés comme une ressource financière (les transferts d’argent sont une manne essentielle pour certaines familles), mais aussi comme une soupape pour éviter une explosion sociale face au chômage massif des jeunes.

Les flux énergétiques, eux, placent la France dans une position d’acheteur et l’Algérie dans celle de fournisseur captif. Or, cette dépendance énergétique est en train d’évoluer. La transition vers des énergies renouvelables et la diversification des sources d’approvisionnement de l’Europe pourraient affaiblir le poids stratégique de l’Algérie. Ce qui pose une question existentielle pour le régime algérien : que se passera-t-il quand la rente s’effondrera ?

Vers un avenir incertain : la fin des illusions ?

La guerre des mémoires continue d’empoisonner les relations franco-algériennes, empêchant toute réconciliation réelle. La guerre des rentes, quant à elle, arrive à un tournant. Le pétrole et le gaz, qui ont longtemps été les piliers de la stabilité algérienne, ne suffiront plus à maintenir un système en bout de course.

L’Algérie devra tôt ou tard se libérer de son modèle économique rentier, sous peine de voir son régime s’effondrer sous le poids de l’inertie et des frustrations populaires. La France, elle, devra assumer son histoire coloniale si elle veut réellement tourner la page d’un passé qui continue de hanter son présent.

Les deux pays sont liés par un passé inextricable, un présent inconfortable et un avenir incertain. Leur relation est une équation à multiples inconnues. Mais une chose est sûre : tant que mémoire et économie resteront des champs de bataille, la paix entre la France et l’Algérie ne sera qu’un cessez-le-feu temporaire.

« Les nations ne sont jamais aussi prisonnières de leur passé que lorsqu’elles refusent de le regarder en face. » — Pierre Vidal-Naquet

Dr A. Boumezrag